A.コラーゲンドリンクALFEのサイト。冒頭に「美肌と

コラーゲン」の関係が述べられていて、下に降りて

行くと「Products」としてALFEが出て来ます。

これは都庁がNGとしている「記事風広告」に該当し、

NGではないのですか?

B.最近カルピス方式が影を潜め、リタゲ方式をあまり

見なくなりました。ALFEの例で、「美肌とコラー

ゲン」の記事にSEOでアクセスした人にリタゲを当て

て、そのリタゲからALFEの商品LPにリンクするという

手法はNGですか?

掲載日:2023/3/29

企業名:(非公開)

A-1.たしかにALFEの建て付けはNGとされる「記事風

広告」の建て付けと似ています。

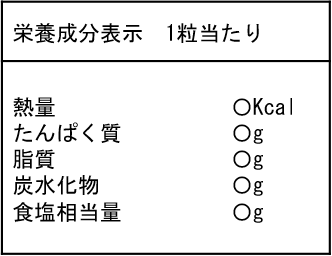

2.しかし、NGとされる「記事風広告」においては、

下の商品紹介の部分に「植物エキス〇〇〇配合」

と書かれており、上の成分記事とのつながりが鮮明

です。

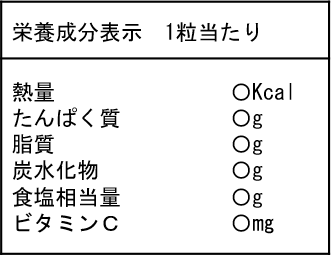

対し、ALFEの場合は、Productsのところに「コラー

ゲン配合」とあるわけではないので、上のコラー

ゲン記事とのつながりは不鮮明です。

なので、こちらは必ずしもNGとは言えません。

B-1.カルピス方式がなぜ影を潜めたか?については、

テキスト「薬事を超える成分広告・技術広告・

素材広告はどこまで可能なのか?<2023年版>」

をご覧下さい。

2.カルピス方式の例では、L92乳酸菌の成分効能

サイトに導くバナーが「アトピー」や「花粉症」

を訴求しており、とても強烈でした。

対し、ご質問の例だと、記事へのアクセスはSEO

で獲得するということで、さして強烈ではありま

せん。

なので、ご質問の例はかならずしもNGとは言え

ません。